単純ミスは実在?

『単純ミス』という言葉は存在しています。

実際に新聞記事の見出しや本文でも使われているので一般的な用語であることは間違いなさそうです。

- 調布漏えい「単純ミス」苦しい説明 公文書か判断せずメール削除?国交省はなぜ止めなかった?(東京新聞・2021年12月5日)

- 公選法の罰則、2年消えたまま 参院法制局「単純ミス」(朝日新聞・2021年4月17日)

- 「単純ミス」転園した幼稚園で1つ上の学年に ついていけず再び転園(西日本新聞・2020年1月24日)

- STAP 理研「単純ミス」認めず 決着には時間(日本経済新聞・2014年4月1日)

ただし、辞書には載っていないようです。例えば、広辞苑で単純を引くと以下のようなものが出てきますが、『単純ミス』はありません。

- 単純音

- 単純温泉

- 単純再生産

- 単純脂質

- 単純社会

- 単純承認

- 単純蛋白質

- 単純平均

- 単純平均株価

- 単純明快

- 単純林

目次

├単純ミスは実在?

├言葉の意味

├単純ミスの内容

├医療事故と医療過誤

├ミスから起こる事故

├人件費率50%超

├ヒューマンエラー

├コロナ感染は不可抗力や労災も多い

├過失があれば改める

├寝不足・二日酔いはNG

├錯覚・錯誤

├ダブルチェック

├単純ミスはダブルチェックで防げる?

├チェック機構にも抜け穴

├ダブルチェックは二倍確認?

├ミスが単純ならばチェックが有効?

├単純ミスは複雑

├多くの『単純ミス』は断片的

├医療ではフールプルーフ

├フールプルーフは医療機器の基本

├フェイルセーフも具備

├停電対策の安全機構は後れ

├ミス挽回のデバイスやサービス

言葉の意味

単純とミスについて辞書で調べました。

広辞苑第六版

単純

- 単一で他の要素のないこと。そのものばかりであること。純一、『-な色』

- 構造・機能・考え方などが複雑でないこと。こみいってないこと。簡単。『-に信じ込む』『-な仕掛け』

ミス(miss)

- 失敗すること。過失。『サーブを-する』

ミステーク(mistake)

- 誤り。誤謬。失策。ミス

明鏡国語辞典

単純

- そのものだけで、他の要素がまじっていないこと。『-な色彩[音色]』

- 物事が簡単でこみいっていないこと。『-な作業』『-な構造の機械』『-に考えてもわかることだ』『-明快な論理』

- 物の考え方やとらえ方が一面的で浅いこと。『物の見方が-だ』

ミス(miss)

- やりそこなうこと。失敗。『計算を-する』『送球で-する』ケアレス-』

ミステーク(mistake)

- 誤り。まちがい。ミス

この文脈からいくと、『単純ミス』とは

原因が他にない単一要素の失敗

と要約できると考えます。

単純ミスの内容

冒頭でお示しした記事だけでなく新聞にはしばしは『単純ミス』が出てきます。

住民から預かった情報公開の請求書が、請求者の個人情報を載せたまま外部に配信されていた件について、情報漏洩が9回繰り返されていたが、これは『単純ミス』によるものとの報道になっています。

【参考】調布漏えい「単純ミス」苦しい説明 公文書か判断せずメール削除?国交省はなぜ止めなかった?(東京新聞・2021年12月5日)

法案のミスについて報じたNHKの記事では誤記も誤植も『単純ミス』だと報じています。『海上保安庁長官』を『海上保安長長官』とした『庁』の字はタイプミスであると考えられますが、『カナダ軍隊』を『英国軍隊』と記した件についてはタイプミスでは無さそうです。

【参考】官僚の劣化? 相次ぐ法案ミス(NHK・2021年6月7日)

幼稚園の学年を間違えた件では『思い込みによる単純ミスだった』としていますが、思い込みが単純なことであるか、検討の余地があると思います。

「単純ミス」転園した幼稚園で1つ上の学年に ついていけず再び転園(西日本新聞・2020年1月24日)

医療事故と医療過誤

2002年に厚生労働省から発行された『医療安全推進総合対策』によれば『医療事故』と『医療過誤』は次のように定義されています。

医療事故と医療過誤

医療事故とは、医療に関わる場所で医療の全過程において発生する人身事故一切を包含し、医療従事者が被害者である場合や廊下で転倒した場合なども含む。

医療安全推進総合対策

一方、医療過誤は、医療事故の発生の原因に、医療機関・医療従事者に過失があるものをいう。

すなわち、事故は偶発でも故意でも関係なく、被害者も加害者も人格を問いません。医療側に過失が認められる場合に過誤という言葉が使われます。

なお、辞書で『事故』『過誤』とは以下のようになっています。

事故(広辞苑第六版)

- おもいがけず起こった悪い出来ごと。また、支障。『-にあう』『交通-』『-死』

- 事柄の理由。事のゆえ。

事故(明鏡国語辞典)

- (不注意や災害などで)不意に起こる悪い出来事。『交通-』

過誤(広辞苑第六版)

- あやまち。あやまり。やり損じ。『-を犯す』

過誤(明鏡国語辞典)

- あやまち。過失。

【参考】厚生労働省:医療安全対策検討会議報告書(平成14年4月17日), 医療安全対策推進総合対策, 報告書等, 医療安全対策

【参考】厚生労働省:医療安全対策検討会議 第12回(2002年4月17日)

【参考】厚生労働省:第7回社会保障審議医療部会, 参考資料1, 15~29ページ, 医療事故と医療過誤(2005年3月24日)

ミスから起こる事故

作業上のミスが原因で事故が起こる事はしばしばあります。

交通事故のニュースでは『運転操作を誤った』『アクセルとブレーキを踏み間違えた』といった要因をよく耳にします。

ミスの多くにヒトが介在しています。機械がミスをしたとしても間接的には設計や製造をしたヒトが関わっている事が多いです。

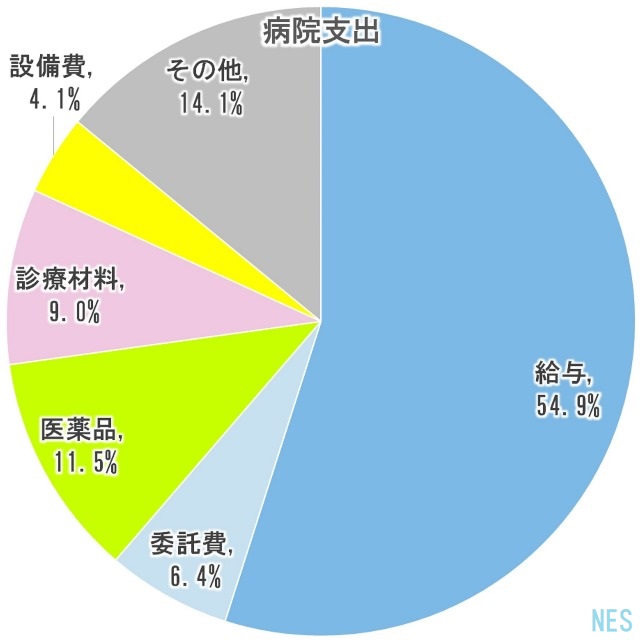

人件費率50%超

医療機関の収支報告等をまとめた資料によると、『給与』が5割を超えています。

間接的に人件費に相当する委託費も含めると6割が人件費として支払われています。

機械化や自動化に目を向けると『設備費』が4%しかなく、ヒト依存型であることが顕著に出ています。

【参考】厚生労働省中央社会保険医療協議会 第22回医療経済実態調査(医療機関等調査)報告 -令和元年実施-(令和元年11月)

ヒューマンエラー

ヒトが関わるのであれば、ヒトが起こすミスは不可避です。

チェック体制を厳しくしても、そのミスは消えません。

努力をして減らす事ができるエラーはありますが、注意も報われないようなエラーも多く存在します。

医療現場で事故が起こるとすぐ『医療過誤だ』とマスコミに騒ぎ立てられたりしますが、人の介在が多いのでミスは免れません。

プロ野球選手でもエラーはしますし、ベテランアナウンサーでも噛んでしまう事はあります。

プロ意識が無ければ医療機関では働いていられませんので、そのような集団の中でも起こってしまうエラーゆえに、結果が悲惨な事もあるのでマスコミのターゲットにはなりやすいかもしれませんが、悪意のある事故は滅多になく、毎日100万人以上の入院患者を診ていてほとんど事故が無いので、平常な状態を保っている事に目を向けるべきだと思います。

コロナ感染は不可抗力や労災も多い

2020年のテレビ報道などを見ていて感じたのは、医療従事者のコロナ感染に対する厳しい報道でした。

おそらく『医療従事者なのに感染してしまった』事を何かのミスのように捉えているのではないかと思いました。

しかしながら、COVID-19陽性患者を扱っていれば、予見できないルートから感染してしまう事はゼロではないと思います。COVID-19と無縁の場所で働いていればそうした可能性はゼロに近いかもしれませんが、検査で陽性の100%感染している人を複数名ケアする医師や看護師らが感染してしまうのは、労災のようなものだと思います。

また、陽性とも陰性ともわからないが、健康上の課題を抱えている人が次々と受診する医療機関では、いつ偶発的にCOVID-19陽性患者と接するかわかりません。

感染しないように努めていますが、感染しない確約は得られません。

医療現場で起こる事だから、ミスは許されないという考えをお持ちの人が居ることは仕方ありませんが、危険な中で不確かさも許容しながら仕事をしている医療では、ミスとは呼べない不可抗力でも感染とという事故は起きてしまいます。

過失があれば改める

医療は規制産業、様々な法律によって縛られています。

医療機関等は医療法の規制を受け、医療従事者は医師法などの法律の下で免許が与えられ、定められた業務範疇でしか医療行為ができない、規制だらけの職場です。

法律や罰則があるから正しい事をするのではなく、医師の『ヒポクラテスの誓い』のように、高い倫理観の下で、科学的根拠に基づく医療を提供している医療従事者は、過失を伴うミスがあればすぐに改善策を検討します。

血管に上手く針を刺せなかったといって採血や投薬を止める訳にはいかないので、不確実性のある行為については、多少の失敗(ミス)は許容しなければならないのも医療の特徴です。

寝不足・二日酔いはNG

寝不足や飲酒は集中力や判断力を低下させると言われています。飲酒運転や酒気帯び運転は法律で厳しく規制されています。

ただし、寝不足でも飲酒中でも車を運転することはできます。するべきではないですが、出来てしまうので事故は絶えません。

理想的には、酒気を感知したら運転できない車を作ることです。2021年、消毒用のアルコールが漏れたために乗務できなかったJR職員が居ましたが、過度に検査をすると業務に支障が出るという点もミス撲滅と一緒に考えるべき事項です。

【参考】政府広報オンライン:飲酒運転は絶対に「しない!」「させない!」

【参考】警察庁:みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」

錯覚・錯誤

錯覚は世の中の様々な場面で遭遇します。

色に関する錯覚はよく聞きます。遠近感による錯覚のような原理は撮影テクニックとしてもしばしば紹介されます。

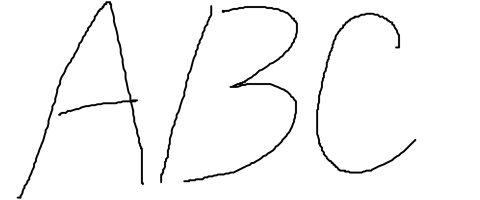

下図は筆者が病院勤務時代に引っ掛かった錯誤です。

上の図の読み方は以下のどれでしょうか?

- ABC

- A13C

- A130

- いずれでもない

このときは『A13C』だったと思います。

筆者はプログラミングをたしなむのですが、パスワード入力等で『I』(アイ)と『l』(小文字のエル)と『1』は見間違えるので使えない記号に制限したりしますが、手書きではどうにもなりません。

ダブルチェック

記者会見を開くようなミス報告があるとき、ダブルチェックという言葉がよく出てきます。

『ダブルチェックの態勢ができていなかったことが原因』『ダブルチェックの徹底を図る』などという表現で使われますが、ミスが起こった原因を追究せず、ミスしても次の人が発見すれば良いという考えでしかありません。

ある記事では『確認をしっかりしていれば防げるミスもある』としていますが、最初に発生したミスが表に出ないようにしているだけだと考えられます。

もし、食品製造の現場で起こるとどうでしょう。

- 製造過程でミスが発生

- チェック部門がミスを発見

- 出荷前に全数回収

- ミスがあった食品はすべて廃棄

- 製造が遅れたので出荷も遅れる

このケースで言えば、顧客の手元には不良品は届いていませんが、製造遅延で卸業者などには影響が出ています。食品ロスも発生し会社としては損失、SDGsの時代にも不適合です。

ミスが最悪のケースにつながらない事は重要です。チェック体制もその点については機能的です。

しかしながら、再発防止策とダブルチェックを同列で考えていると、根本原因の根絶にはつながりません。

【参考】静岡新聞:コロナワクチン 「接種間違い」静岡市で相次ぐ 注射器再使用や間隔ミス… 県報告の約半数(2021年12月21日)

【参考】静岡朝日テレビ:郵送代金の支払い忘れ…延滞金4070円 「ダブルチェックの態勢ができていなかった」 静岡・沼津市(2021年12月17日)

単純ミスはダブルチェックで防げる?

ダブルチェックに限らず、チェック体制があることはミスの影響に対する抑止力にはなると考えられます。

『単純ミス』を『原因が他にない単一要素の失敗』とするならば、ダブルチェックではミスの要素を1つチェックすれば済むことになります。

ただし、起こり得るミスがたくさんあればチェックする箇所が増えてしまいます。

チェックする側にはスキルが求められますし、チェック中にミスをしてしまえば、そのミスをダブルチェックする必要が生じてしまいます。

実際、法案のミスの記事では官僚がミスをしています。

官僚になるには『国家公務員Ⅰ種』試験に合格した上で、競争の中で採用試験を勝ち抜いた方々ですので、頭脳明晰な方が多いと思います。法案の文書を作成できるのですから、相応に頭の良い方々だろうと想像します。

そのような人であっても、誤字脱字などのミスをしてしまったとすれば、ミスは単純では無さそうですし、ダブルチェックも容易な事ではないと思われます。

【参考】NHK:官僚の劣化? 相次ぐ法案ミス(2021年6月7日)

【参考】Business Journal:みずほ銀行、またシステム障害…同業者も呆れる「ワンオペ・単純作業ミス」の異常さ(2022年1月11日)

チェック機構にも抜け穴

『スイスチーズモデル』(ジェームズ・リーズン)と呼ばれる、ミスの抜け穴の存在を指摘するリスクマネジメントがあります。

チェック機構を設けても完璧でなければすり抜けることができてしまいます。

チェック機構を何層にも分厚くして行っても、抜けられない訳ではないという教訓的な事を表わしています。

スイスチーズとは、下図のように穴が開いたチーズです。それぞれに穴の位置が違ったとしても、穴が開いているので『抜け穴』となる箇所が存在します。

スイスチーズを製造する工程にエラーがある訳ではありません。スイスチーズは美味しく頂けます。

【参考】swissinfo: No holes in Swiss cheese exports despite coronavirus

ダブルチェックは二倍確認?

ダブルチェックとは、エラーそのものを減らすものではなく、エラーを発見するためのものであることは先述した通りです。

”double check”を訳すと『再確認』ですが、リスクマネジメントな意味合いで”double”を捉えると『二重』や『二倍』と訳す事ができると思います。

以下の方法のいずれも『二倍確認』に該当すると言えます。

- ひとりで2回チェック(1人×2回=2回・人)

- 2人でチェック(2人×1回=2回・人)

ダブルチェックの方法として誤りではありません。

ただし、マニュアルや想定すべきエラーを熟知していない新人がひとりで2回チェックしても、ミスは発見できないかもしれません。

二人での同時ダブルチェックでは、目の前に信頼できる同僚が居ることで疑う事を怠ってしまうケースが散見されます。

確認作業が二倍になったからと言って、ミスの発見精度が倍に変化するとは言えないと考えられます。

ミスの再発防止策としてダブルチェックは無効ではありませんが、根本的な解決策でもありません。

ミスが単純ならばチェックが有効?

書類の記載漏れや押印忘れなどによる不備が認められて再提出となった経験をお持ちの方はどれだけ居られるでしょうか。

これを記入漏れという単純ミス、押印忘れという単純ミスで片付けられることがあると思います。

満たすべき事項である『押印』をミスするには、以下のような要因が関係すると思います。

- 押印が必要なことは知っていたが忘れた

- 押印すべきである事に気づかなかった

- 押印すべき箇所に押印しなかった

- 押印に使うべき印鑑を使用しなかった

『押印ミス』が『単純ミス』であるとしても、チェックすべき要因は複数あります。

押印する立場としてのチェックリストには以下の項目が載って来ると思います。

- 押印が必要な書類であるかの確認

- 押印してあるかの確認

- 押印すべき場所に押印されているかの確認

- 押印に使用すべき印鑑であるかの確認

このチェック項目をしっかりと確認すれば、1人で2回のチェックであるダブルチェックも有効になると思います。

ところで、このチェックリストどおりに確認したか否かはどう判断するでしょうか。

押印すべき箇所が3枚にわたって6カ所あったとすると、そのチェックリストはどのように作ると良いでしょうか。

押印だけで何項目もチェック項目があり、さらに記載内容や提出期限、添付書類などのチェック項目が追加されたときにダブルチェックは実施されるでしょうか。

あまり複雑なチェックリストを作っても、それを読む過程でミスが生じる可能性があります。

書類にたくさん指示や注意喚起が書いてあるとかえって読みづらく、ミスを誘発してしまうかもしれません。

ダブルチェックが単純ミスに有効であるか否かについては、対象となる事象の精査が不可欠であると考えられます。

単純ミスは複雑

押印すべきとわかっていても、押印を忘れてしまうというありがちな『ミス』は、事象として『押印忘れ』と単純な感じがしますが『原因が他にない単一要素の失敗』ではありません。

押印されていないという事象については、押印しなかったことが原因ですので一見すると『単一要素の失敗』です。

押印しなかった人が、なぜ押印しなかったのかを考えると単一要素ではなくなります。何かを怠ったのか、悪意はないが忘れてしまったのか、押印すべきことを知らなかったのか、背景事情がまったく異なることは前述したとおりです。

ミスは、誰がどの立場から見ると『単純ミス』になるのかを精査する必要がありそうです。

多くの『単純ミス』は断片的

押印の事例でお示ししたとおり、押印書類を受け取った側からみれば『押印していない』という単一要素の失敗ですが、押印をする側には複数の要素が存在します。切り取る面によっては単純であり、複雑であることがわかります。

法案のタイプミスも、仕上がった書類を見れば一文字違いや一語違い、その1点を修正すれば済むような単純ミスですが、書類を作成した側にとっては幾度も推敲を受け、他の業務も並行し、深夜まで作業して打ち込んだ何万文字の中の1文字の間違いですので、誤字で片付けられるような事ではありません。

これを単純ミスとして処理してしまうと、対策は以下のようになります。

- 誤字脱字をしないように注意喚起

- 誤字脱字のダブルチェックを徹底

- 誤字脱字があれば修正

誤字脱字ができなくなる仕組み作りをしなければ、同じ事は繰り返される事になります。

医療ではフールプルーフ

フールプルーフとは、ミスのしようが無いようにシステムを構築することです。

例えば注射器と注射針は対の関係になっており、消化管に栄養を入れるための注射器では、血管に入れる注射針と接続することはできなくなっており、誤って血管内に流動食を注入してしまう事を防いでいます。

このような”foolproof”を辞書で調べると以下のような訳が掲載されています。

広辞苑

- 誤った使用法への対処機能。使用者に完全性を求めずに、誤りの検出・訂正や使用法の制限などの機能を機械などに持たせること。

リーダーズ英和辞典

- (規則など)間違えようのない;(機械など)ばかでも扱える,きわめて簡単な,故障しない保証付きの;成功間違いなしの,絶対確実な.

ジーニアス英和辞典

- (計画・方法などが)間違えようのないほど簡明な;(機械などが)きわめて簡単に動かせる

オックスフォード現代英英辞典

- (of a plan, machine, method, etc.) very well designed and easy to use so that it cannot fail and you cannot use it wrongly

フールプルーフは医療機器の基本

医療機器を設計する上で、可能な限りフールプルーフ化することは基本です。

特に治療用の医療機器では、操作ミスが患者の生命を脅かす可能性もあるため、意図しない行為ができない仕組みと、意図したとおりにしか使えない仕組みを考えます。

操作で間違いが起こりにくい物の例で言うと、昔のトースターがわかりやすいと思います。

本体にスイッチはなく、電源ケーブルとタイマーツマミだけで制御です。

電化製品ですので電源は不可欠なので、電源ケーブルは常に挿しっぱなしという家庭が多いと思います。

電源の点け忘れや消し忘れが発生しない仕組みとして、タイマーツマミを回して時間設定すると、自動的にOn/Offも制御されるという合理的な製品です。

単純明快な治療デバイスの1つにAEDがあります。

機種によって多少の違いはありますが、ボタンは1つしか無いか、複数あったとしても正面パネルの目立つ場所にある赤いボタンは1つしか無いと思います。

蓋を開けるだけで電源が入り、アナウンスに従ってパットを患者に貼り付けると、最後の除細動(電気ショック)の際にメインのボタンを押せば治療が実施される仕組みです。

エネルギーは何ジュールであるとか、同期は要るかどうかなどの設定は考える必要がありません。

フェイルセーフも具備

”fail-safe”も重要な考え方の1つです。

誤操作や故障が発生しても、なるべく安全な方へと制御する仕組みです。

車や電車にとっての安全な方向は停車です。動かなければ人に危害を加える恐れが減ります。安全な停車に向けて様々なシステムが開発されています。

飛行機は停止すると墜落するので、左右にエンジンがある機体で片側が推力を失っても、他方のエンジンだけで着陸させる事ができるように設計されています。

医療機器にとっての安全な着地点は、その機器が持つ機能や目的により異なります。

人工呼吸器やペースメーカーは完全停止は避けたいので、例えば異常な衝撃を受けていったん制御機能を失ったとしても、ごく基本的なパラメーターで再起動します。

人工呼吸器であれば1分間に10回くらいの強制換気、ペースメーカーであれば1分間に60回くらいの電気刺激で動き出します。

停電対策の安全機構は後れ

電力に依存する医療機器は数多くありましが、停電に強い医療機器はいかほどかというと、100%では無いことは確かだと思います。

完全に停電してしまうような場合の他にも、瞬時停電や瞬時低電圧など停電にも色々と種類があります。

意外とやっかいなのが瞬時低電圧です。停電したともしていないとも言い難い感じです。制御系が崩壊することもあります。

1つのデバイスに複数の制御系が搭載されている場合、この瞬時低電圧を『停電した』とする物と、平常として動作し続ける物があると、ちぐはぐな動きをしてしまい、想定外の制御不能状態に陥ることがあります。

画面は真っ黒で起動していないように見えるが、機能としては正常に動作しているというような事が起こり得ます。

安易にリセットや再起動ができないように設計されているので、再起動も容易ではありません。

iPhoneの再起動方法はご存知ですか?

明示的な電源ボタンやコンセントが無い機器では、裏モードのような方法で再起動しなければならず、それを調べている間にも時間が経過しますが、診療は止められません。

ミス挽回のデバイスやサービス

ヒューマンエラーと呼ばれる、ヒトゆえに生じるミスは消し去る事は難しいです。

そのミスを危害や損害に至らせなければ、被害は小さくて済みますし、患者の健康被害に及ぶ可能性は少ないと思います。

治療デバイスを開発して販売するのは大変ですが、大怪我させないためのツールであれば、開発障壁が下がると思います。

おわりに

今回は単純ミスについて取り上げました。

単純ミスとは断片的なことで、多面的に見れば複雑なミスであることが多いようです。

ミスを『単純ミス』として片づけてしまうと、本質的な部分を見落として再発防止にはならない可能性があります。

ミスは無い方が良いのは当然ですが、人件費率5割以上の医療現場においては、ヒューマンエラーは不可避です。医療現場では事故に至らぬようミスを減らす努力をしていますが、ゼロにすることはできないことを認識しています。

ミスを見過ごさないためのチェック機構にダブルチェックという言葉が使われますが、これにも注意点がありました。二倍確認したからといって安全性が二倍に高まる事でもないという事は、医療業界では常識かもしれません。

今回は触れませんでしたが『クロスチェック』という方法があり、エラーの検出精度を高める方法として使われています。しかしながら、チェックに時間をかけてしまうと本業が疎かになりますので、良質な医療という核心部分はぶれないように、適切なバランスで医療は実線されています。

産業界から、この単純ミスに切り込むとすれば、まずは起きてしまうヒューマンエラー起因のミスを取り戻す挽回策について検討すると良いと思います。その次には、ミスを起こさないためのデバイスづくりや、そもそもミスが起こる作業を免れる手段の開発に至れば医療界からも歓迎されると思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。